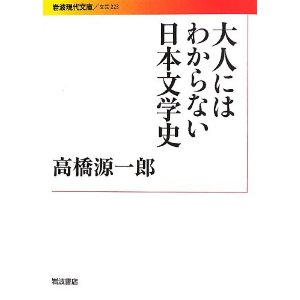

高橋源一郎の『大人にはわからない日本文学史』 (岩波現代文庫 2013/6/15)を読む。 ここでいわれている「大人」というのは、自分の依拠している「OS」に無自覚な人のことをさすのだろう。本書は、高橋源一郎ならではの「日本文学史」だけれど、ここでいわれている「日本文学」は「1880年代に成立した日本の近代小説」以降の日本文学のこと。高橋源一郎によれば、「1990年代の半ばあたりのあたりで、「OS」を交換したのではないか」という。 *以下、引用。 この「OS」は小説だけにかぎったことではない。私たちはなんらかの「OS」に基づいて、感じ、考え、行動しているところがある。その「OS」はひとつの「世界観」「宇宙観」であり、時代意識でもあり、民族意識でもあり、性差意識でもあり、階層意識でもあり、またそうした影響を複合的に受けた教育を反映した意識等々、でもある。しかし、ほとんどの場合、そうしたみずからの「OS」は意識されないでいる。意識されないでいるということは、そこから逃れる道を持てないということである。そして、「OS」から自由になりたいと思うならば、みずからの「OS」に意識的になることが必要である。 私たちはそうした「OS」によって生かされているともいえるし、逆に「OS」に支配されているともいえる。たしかに、「OS」を疑わず、それに順応していたほうが生きやすくはあるし、何も疑問を持つ必要もないぶんだけ迷わないでもすむ。その「OS」に従っている世界観のなかで迷っているとしても、そしてその「OS」故にみずからを追い込むことがあるとしても、それが意識化されないかぎり、みずからの言動などに疑いを持つ必要もなく白黒をはっきりとさせた態度を取ることができる。視点が固定化されているから、迷いがない。そして、「大人」である。「大人」であることによって、生きることはやさしくなる。そして、その「OS」のもとで作動するさまざまなアプリケーションも使うことができる。そのアプリケーションを使いこなすことで、その人はその「OSー社会」のなかで有能だとみなされる。 しかし、その特定の「OS」で動かすことのできないアプリケーションもある。「大人」になるということは、特定のアプリケーションを使いこなせるようになるということにほかならないけれど、そのために、多くの場合、別の「OS」のことはその「大人」の世界からは見えなくされてしまうことになる。ときに、ときに「大人」が「子ども」からさまざまなことを学ぶことができるのは、「OS」の影響を受けている程度が少ないからでもある。しかし、「子ども」であるということは、まだ「OS」を身につけていないということであり、「子ども」に戻るわけにはいかない。「大人にはわからない」ということは「子ども」にはわかる、ということではないのである。「大人」を超えていくために必要なことは、自分の世界を動かしている「OS」を意識してみることである。そこからはじめるしかない。 しかし、自分の世界がなんらかの「OS」に動かされていることを意識できるようになれば、今自分の依拠している「OS」ではない別の「OS」の可能性を意識することもできるわけだし、複数の「OS」を自分の世界観のなかで意識化できるようになるということは、それらの「OS」を超えたところになるなにかもまた(決して宗教(団体)的になる必要はない。それでは旧OSに逆戻りになってしまう)垣間見えてくる。 さて、ほとんど本書の内容とは離れてしまっているが、著者の高橋源一郎に話を戻すと、ぼくにとっての高橋源一郎は「恐れないで意識的になろうとする現代人」のひとり。とても哀愁があってお茶目なので、反感もわきにくい。そして、歳を経るごとに尻すぼみどころになるどころかますます活躍されているのがとてもたのもしい。新刊の『銀河鉄道の彼方に』 (集英社 2013/6/5)も名調子だし、前作の『「悪」と戦う』 河出書房新社 2013/6/5)も文庫化されたところ。 |