視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.3.4

◎esquisse3

パッション=受苦:

受動性と先験性を区別すること

芸術それ自体が一種の超=自然

|

|---|

|

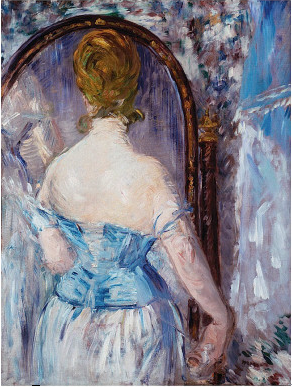

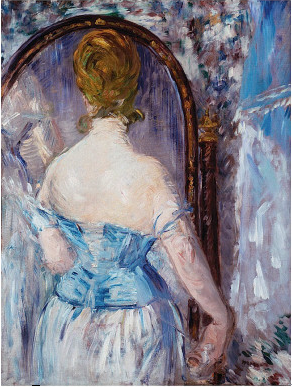

岡崎/印象派の画家であれ、クールベであれマネであれ、まともにいえば画面の

真ん中で後ろ向きになっている女の子なんて描きたいはずはない。こんな描きた

くない画題はない。たとえばボナールはお風呂の中に奥さんを浸けて描いたけれ

ども、後で後悔している。こんな難しい画題を選ばなければよかった、と。非常

に不自然な画題だったわけですよ。恋愛対象としていえば、まったく好きじゃな

い人をいかに愛するかというような事態が、いまいった欲望の切断であって、こ

れこそがデュシャンの「大ガラス」であったり、遺作のモチーフでもあったわけ

です。

ところが日本の場合、ある種。堪え性がないのか、不自然であるとか操作的で

あるとかいって、こうした状態があるとすぐに改変してしまう。けれど欲望も恋

愛も知覚もすべてもともとは恣意的なものです。(…)

松浦/それが恣意性ということですね。つまり、結びつきの非=不自然性という

ことです。そして切断なしには自己は形成されえない。自己を形成するには必然

的に切断が介入せざるをえない。

岡崎/その意識が欠けている。自分が日本人であることは仕方ないというのであ

れば、逆にアメリカであろうと中国だろうと、日本以外のどんな場所でもあえて

仕方ないと受け入れることで、そこで主体性というか、自己・主体性が形成され

るはずですね。要するにこうした受動性という、まさにパッション=受苦的なも

のと、先験的なものとの区別がつかなくなっている。ギヴン=与えられたという

のは受苦ですよ、キリスト教的にいえば。与えられた、受け身でしかない状況と

先験性とは違う。むしろ物自体のように与えられる。

松浦/与えられることによる不自由さは日常的にもあります。何かをもらったせ

いで、それに拘束される。お歳暮をもらったからとか、そういう日本的な関係性

のなかにもありますからね。

岡崎/だから、その拘束性というものに対してまったく無自覚であるというのは

どうすればいいのか。受動性と先験性の区別がつかないというのは。(…)

自然性といわれるものも、受動性とはぜんぜん違う。自然性なんてものはたかだ

か観念なんだから。受動性というのは自分の嫌なものでも受け入れなければなら

ないということなんだな。ときにはむしろ自分が不自然だと思うことを強制され

て……しかし、それを積極的に超克してしまうのが受動性だったりする。

松浦/はっきりいえば、芸術それ自体が自然性ではないからね。(・・・)一種

の超=自然。(P.41-43)

◇note3

○描きたいものを描く。書きたいものを書く。見たいものを見る。聞きたいものを聞く。

・・・と自分で思っている、と考えてみよう。

つまり、ほんとうに自分はそうしたいと思ってそうしているのだろうか、と。

○あるいは、自分がそうしたいと思っていることを意識しないまましているときと、

自分がそうしたいと思っているということを対象化している意識の状態との違いを考えてみる。

すべてを『』(括弧)に入れることで、無意識にそうしているときとはどこかが、なにかが違ってくる。

ほんとうにそうしたかったのだろうと確信できるとか、

ほんとうはそうでもなかったと気づくかとかいうことの違いはある意味どうでもいい。

少なくとも、『』(括弧)に入れることで、たとえそうしたいからするのだとしても、

それは自分に「与えられたもの・状態」となる。

そして、それはどこかで自分に対して拘束的に働くことになる。

「おれはしたいからしてるんだよ!」と叫んだところで事情は変わらない。

○自己意識というのはそのように、与えられた、受け身でしかない「パッション=受苦的」なものである。

○そうした「パッション=受苦的」なものとしての自己意識を避けようとして、

「あるがまま」「自然(じねん)」「とらわれのなさ」といったことを称揚する方向性もあり、

それを「先験性」ということもできるだろうが、それはおそらく憧憬であり、観念でしかない。

子どもに帰ること。絵に描いた餅。子どものようであること。

つまり、自らの内なる子どもに気付くこと可能だが、もはや子どもであることに帰ることはできない。

○人間は自然からでてきた部分も身体的にはあるが、不自然である。

その不自然をなんとか超克しようというのが芸術なのかもしれない。

芸術は人工の限りを尽くして不自然を超克しようとする。

自然に帰るのではなく、自然を超えようとする。

「物自体」に帰ろうとするのではなく、おそらくは「物自体」へと超えようとする。

○キリストの受苦がわたしたちの受苦なのは、それが否応なく与えられているからだ。

与えられたもの、ギフト。ギフトには、そういえば毒という意味もあった。

エデンの園の毒リンゴ。リンゴそのものが毒。

○現代芸術がともすればとてもわかりにくく感じられるのは、

芸術家が自覚的な無自覚的かはわからないけれど、

おそらくはそれらが自己意識という不自然を増幅させそれをなんとかして

「超=自然」を創り出そうとしているからなのだろう。

○だから、私たちは、描きたくないものを描いてしまい、書きたくないものを書いてしまい、

見たくないものを見てしまい、聞きたくないものを聞いてしまう。

できうれば、そのしたくないことをしてしまうことを『』(括弧)に入れること。

そうすることで、それらはある意味で、「超自然」になり得るものを秘めている。

○そうすることで、それまで描いてきたこと、書いてきたこと、見てきたこと、

聞いてきたことの世界ではとらえられなかったものをとらえることができる可能性を得る。そ

れは、「奥行きへ」向かう道でもあるのではないかと思っている

。とはいっても、厭なことを率先してすべきだというのではまるでなく(それはただのマゾでしかない)、

必要なのは『』(括弧)に入れることなのだ。