視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.3.3

◎esquisse1

像

物体の分裂:

デュシャンのレディメイド

|

|

|

|---|

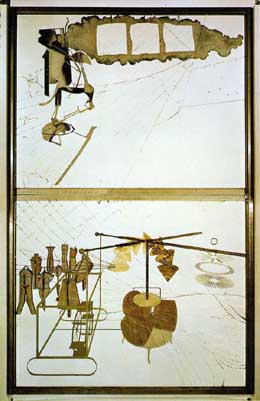

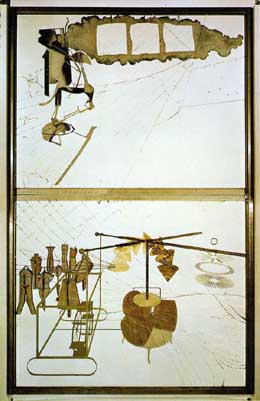

松浦/僕にとってデュシャンのレディメイドに対する関心は、像/物体のある

特殊な関係性の提示という点にもっぱら集約されます。その点で、レディメイ

ドの最良の定義は、ビオイ=カサーレスの『モレルの発明』のなかのひとつの

註で示される、物体と像の完全な一致という記述だと思います。それをデュシ

ャンはたとえば射影といった語で示そうとしていたのではないでしょうか。

ところで、これはまた後で立ち戻ることになるかろ思いますが、近代絵画を

成立させた条件として、そもそも像/物体の分裂があったといってもいいでし

ょう。(・・・)

デュシャンのレディメイドに関してごく簡単に述べれば、それは単なる物体

であるとみなす考え方が圧倒的に多いわけですが、むしろ「純然たる像」の創

設こそがほとんど唯一の課題であったとさえいえると思います。しかも、デュ

シャンの実践の特異性は、すでに与えられているーーあるいはより正確にいえ

ば、Étant donnés (与えられたとせよ)という仕方で仮定されるーー物体を、

像それ自体へと変貌させる点、何か錬金術的なtrans-figuration(変容、超=図

像化)にあると思います。レディメイドはまさに物体ではあるかもしれません

が、この物体をひとつの射影として、一種の像として、しかも像の完璧な純粋

状態としてデュシャンは提示したかったのではないかと僕は考えています。こ

の点で、レディメイドの問題と「大ガラス」の問題とのあいだにはそれほど大

きな距離はなくて、いずれの問題も自立した像というか、純粋な像を創設した

いという欲望と結びついているような気がします。(P.13-14)

note1

○「レディメイド」というのは、大量生産された既製品を用いたデュシャンの一連のオブジェ作品。

1915年、芸術上の概念として使われ始めた用語。もちろん民芸運動のような試みではなく、

その既製品そのものに美的なものを見出そうというわけではない。

(デュシャンは「よい趣味は悪い趣味と同等に有害である」と述べている)

美しいか美しくないかではなく、観る人の思考を促すことが重要となっている。

○少なくとも私たちは、デュシャンの「泉」という「作品」を観て、

「芸術作品」であることそのものに当惑してしまう。

そういうものが現代の芸術作品だと「そういうものだ」というふりをして済ませることもできるだろうが、

そういう不毛さはみずからの視覚をスポイルしてしまっているだけのことでしかない。

○しかし、私たちはそこで何を「観て」いるといえるのだろうか。

たしかに私たちは「それ」を観ているのだけれど、いったい「何を」観ているといえるのだろうか。

その「物体」と私たちの「観」じている「像」とが分裂してしまっているといえるのではないか。

○さらにいえば、他の「普通」だと思える芸術作品を観るときも、

それと同じ事態であるはずなのに、そう観じていないことのほうに気づくことが重要なのではないだろうか。

もっといえば、私たちが日常に、「現実」だとして観ているものもまた同様であるといえるのではないだろうか。

○芸術家は、「純粋な像を創設したいという欲望」を持って作品を描き、創る。

「物体」を観て、それが「純然たる像」の射影として観てもらいたいと願う欲望。

○もちろんここでは、芸術作品を鑑賞するための方法について注釈を加えようというのではなく、

私たちの「視覚」そのものが、いわば「常識」のもとに

いかに囚われ拘束されているかに気づくことが重要ポイントである。

私たちはいったい「何を」「観て」いるのだろうか。

すべての「視覚」について、いちど踏み迷ってみる必要がある。

◎松浦 寿夫・岡崎 乾二郎『絵画の準備を!』

(朝日出版社/2005.12.31)

*コンテンツ(各章のタイトル)は以下の通り。

1.純粋視覚の不可能性/2.代行性の零度/3.無関係性/4.「国民絵画」としての日本画/

5.平面性の謎/6.誰がセザンヌを必要としているか(I)/7.誰がセザンヌを必要としているか

(II)/8.モダニズムの歴史という語義矛盾/9.メディウムと抵抗