イアン・ボストリッジ『イアンのヴォーカルノート』

◎イアン・ボストリッジ『イアンのヴォーカルノート』

(木邨和彦訳・牧歌舎 2013/03)

「イアン・ポストリッジは魔法を経由して歌うようになった」。

この言葉を読んで、ポストリッジにとって魔法とは何だろうと思った。

本書は、ポストリッジの音楽に関する評論集、エッセイ集である。

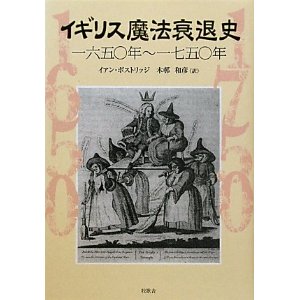

ポストリッジは、音楽家・歌手(テノール)として以外の「哲学・歴史家」としての顔もあり、いわばプロの「歌手」になったのは1995年からのことだというが、1997年に「歴史家」として書いた論文『イギリス魔法衰退史』がオックスフォード出版局から出版されている。

今回訳された本には、最初に、同じ「魔法」のテーマで、2000年にエディンバラ大学での『音楽と魔法』という講演が収められているが、そのなかでポストリッジは、先の論文について言及し「本のなかで、教育ある人々が1650年から1750年の間に魔法を信じなくなったことを明らかにしました」と述べている。わかりやすくいえば、魔法・魔術が迷信として排除され、代わって科学・合理性が勝利するようになったということだけれど、音楽の働きには現代に至るまで魔術的なものがある。

ポストリッジは、この講演の最後にヴィトゲンシュタインの「語りえないことについては、沈黙するほかない」という言葉を引用しながら、「クラッシック音楽はこの袋小路を抜け出すための数少ない方法のひとつ」だといっている。「西洋音楽は、17世紀に合理的な自然哲学のパンテオンから追い払われてから、同時に、しれ自体の合理的な体系を成文化しようとしてから、われわれが合理的に語ることのできないものについて話すことの方法のひとつになりました」と。

これを読みながらあらためて、自分がなぜ音楽が好きなのかを自問してみた。ここ半年以上、毎日、バロックやルネサンス、中世の音楽などをご紹介したりもしているのだけれど、自分でもよく飽きないものだとあきれているくらいである。ひょっとしたら音楽で自分に魔法をかけているようなところもあるかもしれない。しかし、この魔法は、ぼくを酔わせてはくれるけれど、ぼくを酒のような酩酊状態に導くのではなく、むしろ耳を通してぼくをなにがしか明晰にさせてくれるところがあるように感じている。その明晰さというのは、狭いちっぽけな合理性をやすやすと包み込みながら、いわば宇宙的な明晰性とでもいえるものほうに導くような、そうした明晰さで、その意味でも、たとえば中世ヨーロッパにおいて音楽が自由七科(septem artes liberales)のひとつ、さらにいえば算術、幾何、天文学とともに数学的四科のひとつであったこととも関係しているのだろうと思う。

目はまぶたを閉じればある程度光を閉ざし見ないでいることができるけれど、耳は手や耳栓などを積極的に使わないと聞かないでいることができない。最近、「聞くこと」の大切さがしばしば言挙げされるようになってきているけれど、それだけに「聞くこと」の難しさを実感する人もふえているのではないかと思う。耳をふさぐことがむずかしいということは、ほうっておけば何でも耳から入ってきてしまうということである。しかし、耳に入ってくるということは、だれにでも同じようにということではなく、むしろ、逆に聞くことを学ばなければ何も聞いたことにはならないということでもある。しっかりと学ばないでいるとしたら、耳から入ってくるもの、そしてその力はひょっとしたら私たちをやすやすと操ってしまうかもしれない。これはおそらく、狭い合理性にとらわれている人はもちろん、思考の力の弱いまま感情や意志を働かせてしまうときにとくに危険性を増してしまうことになるのではないかだろうか。その意味でも、自分が今なにを聞いているのか。その合理性の部分もふくめ、その魔法の力を自分のなかで意識化することが必要なのではないだろうか。

・・・そういう理屈はほどほどとして、どちらにせよ私たちは「耳」を研ぎ澄ます必要があるのは確かで、その意味でも、こうした優れた歌手でありかつ哲学者・歴史家でもあるような人物の歌の力やそれを生み出しているさまざまな知恵を実感するということはとてもスリリングな体験となる。

せっかくなので、ポストリッジの歌声を少し。

シューベルトの冬の旅とかいいのだけれど、少し重い感じもするので、軽めのものを。

Ralph Vaughan Williamsの "Silent Noon" 。静かな午後を。

ピアノは、Julius Drake。

http://www.youtube.com/watch?v=2FGeLUQQH6w