視覚の奥行きへ向かうためのエスキス 2013.4.23

◎esquisse15

《他者という観点から/非=場所としてのユートピアで奏でられる私と他者のポリフォニー》

・「わかりあえないことから」

・他者とは無限であり、<同>への還元を絶対的に拒絶する

・ほんらいの意味での人間は《あるがままの人間》においては目覚めることができない

・非=場所であるユートピアと倫理

・自己の根底の絶対の他において汝の呼び声を聴き、汝の根底の絶対の他において私の呼び声を聞くこと

・西田の思索は極めて数学に親和的であり、つねに幾何学的なイメージを以ってその思索を行った

(「円」のイメージ)

・時が時の底に自己を抜けて行くことが円環となる

・自己の底に自己を抜けていくこと

・絶対無の場所で奏でられる私の汝を呼ばわる声と汝の私を呼ばわる声のポリフォニー

|

|

|

|

|---|

◇note15

◎エスキス8・13の「我ー汝」を、「汝」である「他者」という観点から少し。

◎人と仲良くきちんとコミュニケーションできたほうがいいというのはもちろんなのだけれど、ここではそういう意味で「他者」を問題にしているわけではない。そういう意味での「他者」は、ある意味、自分の一部、つまり「操作」可能な人のことでしかない。その場合、もっとも最良な結果は、私とあなたの同化である。

◎最近、少し話題になった平田オリザの本に、プレゼンや人づきあいのススメのようなハウツー本的な内容とは全く違った、『わかりあえないことから』という演劇論を背景にしたコミュニケーション論があって、タイトルになっているように「わかりあえないこと」を前提にした対話の形の可能性が説得的に語られているが、その「わかりあえないこと」を極限にまでつきつめて考えてみる必要がある。逆説的にいえば、「わかりあっている」と思っている「わかっている内容」とはいったい何なのだということ。

◎「他者」ということは、「私」ではないということである。私ではない、つまり私のまったく「外」にあるということ。「外」にあるということは、私にとってまったく、いわばとりつく島のない存在、私に同化する可能性がなく、まったく理解の及ばない存在ということになる。でなければ「他」ではない。レヴィナス的にいえば、「他者とは私との無限の差異である」。しかし、「私」は「他者」であるという以前に、「私」が成立する前提において「他者」との関係を抱え込んでいる。他者ゆえに私であるにもかかわらず、他者は私のまったく外にいる。しかも、ともすれば私は「他者」を自分に同化させるべく働きかけようとする。

◎ぼくなりのレヴィナス理解(誤読含み)から、しかも単純にいえばこういうことになるだろうか。「私」が成立するのはあなたとの関係においてなのだけれど、あなたは私の無限に外にいる「他」である。「他者」であるということは、私ではないということだから、私に同一化させるべきではない。同一化させようとするのは、他者を否定する行為になってしまう。極端にいえば、相手を理解できると思うのは倫理的ではないということになる。あなたと深い関係にあり無関心ではありえないのだけれど、あなたは私のまったく外にいる。そして、あなたを私に同化させるというのは、倫理的ではない。

◎そういう意味で、私がふつうの意識で、コミュニケーションしようよ!というふうに、ある意味では、他者を同化させようとするような無意識的な眠った意識ではなく、「目覚め」るためには、私は非=場所である「ユートピア」にいなければならない。いうまでもないが、「ユートピア」というのは、場所(topia)ではないということ。それは空想された架空の場所でもあり、また理想郷でもある。私は、その非=場所である「ユートピア」にいることによって、倫理的であることが可能になる。

◎ここからが重要になるのだけれど、その非=場所である「ユートピア」はどこだろうということになる。そこはどこにもないという意味でいえば、「無」、「無の場所」、「絶対無の場所」であるということになる。まさに、西田幾多郎である。ふつうの意味で、私とあなたが対面するというのではなく、無の場所で対面する。それはどういうことだろうか。

◎ふつうの意味で、私とあなたが対面することで拓かれる可能性は、「単に無差別に自他合一する」ことでしかない。いってみれば、「あるがまま」のかたちの対面であり、互いに相手を取り込みあって融合する。直接的に、私があなたを取り入れ、あなたが私を取り入れるということ。私とあなたは反対方向の「顔」しか持ち得ないにもかかわらず、そのまま「顔」をつきあわせて融合した気になってしまう。そこで、真性の倫理は破綻してしまう。愛は生まれない。愛は、私とあなたの融合ではない。私とあなたの真の「むすび」でなければならない。

◎エスキス8・13でもふれたことの繰り返しにもなるが、無の場所で対面するというのは、「自己の中に絶対の他を見、絶対の他において自己を見る」ということにほかならないだろう。他者であるあなたは、私の無限遠点にいる。あなたの他者である私も、あなたの無限遠点にいる。その無限遠点としての絶対無の場所でこそ、私は「汝の呼び声」を聞き、汝は「私の呼び声」を聞くことができる。無限遠点というのは、先の、非=場所である「ユートピア」である。

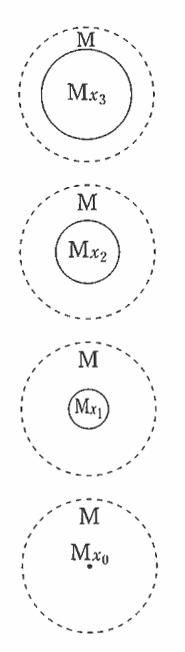

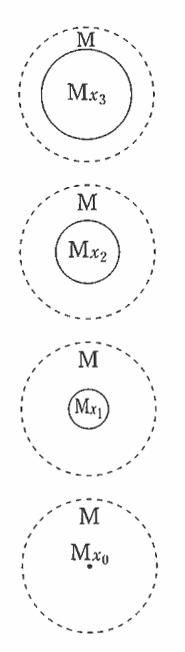

◎西田幾多郎の表現はとても独特であり、通常の論理では理解しにくいところがあるが、その理由のひとつとして、「西田の思索は極めて数学に親和的」であったことを挙げているのは、小林敏明である(『西田幾多郎 他性の文体』)。西田は、その思索を幾何学的なイメージで行ったという視点。たとえば、「円のイメージ」。「周辺なくして至る所が中心となる円の自己限定としては、之に於て無数の自己自身を限定する円が限定せられると考えることができる」というような記述がある。「時が自己の底に自己を抜けていく」ことが「円環」になることだというような表現。

◎私が私であるということは、「周辺なくして至る所が中心となる円」が「自己限定」することであり、そこで「汝の呼び声」を聞くためには、その私が「自己の底に自己を抜けて」いかなければならない。それは、非=場所である「ユートピア」である「周辺なくして至る所が中心となる円」である「絶対無の場所」であり、私の視線の無限遠点であるということもできるだろう。

◎私は無限遠点に向けて汝を呼ばわり、汝は無限遠点に向けて私を呼ばわる。私と汝の「むすび」はそのことで可能となる。私という「自己限定」の「円」が、汝という「自己限定」の「円」とむすばれ、シンフォニーを奏でる。私の汝を呼ばわる声と汝の私を呼ばわる声が非=場所である「ユートピア」である絶対無の場所でミサを歌う。ポリフォニー。ただ一つの声部しかないモノフォニーではなく、私の声と汝の声、他者の声とが独立した声部をもったポリフォニー。

◇参考テキストからの引用

A)熊野純彦『レヴィナス入門』(ちくま新書/1999.5.20)

すぐれた意味で他なるもの、つまり他者が<他者>であるのは、他者そのものが無限として存在することによってではないか。あるいは他者それ自体が、「無限が無限化する」(『全体性と無限』)しかたなのではないだろうか。つまり、「全体性(トタリテ)」をけっして形成することがないもの、<同>の内部に閉ざされることがない「無限なもの(アンフィニ)」こそが、<他者>なのではないか。その意味では、他者とは一箇の<外部性(エクステリオリテ)>でもある。レヴィナスにあっては、かくして、他者とは無限、つまり取りつくしえないものであり、また外部性、すなわち<同>への還元を絶対的に拒絶するものとなる。(P.119)

そもそも一般に、あらかじめ呼びかけられてしまっていること、<他者との関係>に囚われてしまっていることを措いて、倫理は可能であろうか。他者と私のあいだには、絶対的な差異がある。他者とは私との無限の差異である。にもかかわらず、他者との関係は不可避であり、私はつねに・すでに他者との関係を抱え込んでしまっている。だから、私は他者にたいして「無関心ではーありえない(ノンーアンディフェランス)」のだ。(…)このことがまさに、およそ倫理が可能であるための最下の条件ではないだろうか。

レヴィナスは、じぶんは倫理を「構築」しようとしたのではない、たんにその意味を「探求」しようとしたにすぎない、と語っている(ネモとの対話)。それでもなお、レヴィナスの倫理は、あるいは過度なオプティミズムであるとも、逆にひどくペシミスティックだともいわれ、またユートピア的であるとも評されるだろう。ユートピアとは、むろん場所ではない場所、非=場所のことである。レヴィナスは語っている。

ユートピア的ということばを、私はおそれません。じっさい私は、ほんらいの意味での人間は《あるがままの人間》においては目覚めることができない、と考えています。それは不安な目覚め、他者の場所を占めてしまっているのではないか、という居心地の悪さなのです。存在における私の席、私の場所を問いただすこと、これはユートピア的ということではないでしょうか。まさにユートピアと倫理なのです!(マルカとの対話)

(P.213-214)

B)『西田幾多郎哲学論集I 場所・私と汝』(P./岩波文庫 1987.11.16)

自己が自己において絶対の他を見ると考えるとき、我々の自己は死することによって生きるという意味を有し、他の人格を認めることによって自己が自己となる。私の根底に汝があり汝の根底に私があるということができる。かかる弁証法的限定においては私に於て見る他と考えられるものは、単なる他ではなくして汝の呼び声の意味を有っていなければならない。すべて表現と考えられるものはかかる意味を有ったものでなければならぬ。表現というのは我において我に対して見られる他というべきものであって、しかもその背後に他の呼び声を有ったものでなければならない。自己の底に絶対の他を認めることによって内から無媒介的他に移り行くということは、単に無差別に自他合一するという意味ではない。かえって絶対の他を媒介として汝と私が結合するということでなければならない。

自己が自己自身の底に自己の根底として絶対の他を見るということによって自己が他の内に没し去る、即ち私が他に於て私自身を失う、之と共に汝も亦この他において汝自身を失わなければならない、私はこの他において汝の呼び声を、汝はこの他において私の呼び声を聞くということができる。(P.324-325)

C)小林敏明『西田幾多郎 他性の文体』(太田出版/1997.12.6)

『自覚における直観と反省』などにも見られる通り、西田の思索は極めて数学に親和的であった。その発想において数学から得たと思われるものが随所に見られるのだが、このことは文体の問題に関しても妥当しないだろうか、というのが私の基本的な疑問である。具体的に言うと、西田はよく言われる集合論や群論からの影響に加えて、つねに幾何学的なイメージを以ってその思索を行ったのではないかということである。なかでも私が気になっているのは「円」のイメージである。例えば本稿が中心テクストにしている「私と汝」の中にも

周辺なくして至る所が中心となる円の自己限定としては、之に於て無数の自己自身を限定する円が限定せられると考えることができる。

というような記述がたびたび見られる。

(・・・)

「図」参照

この図式においてMは一般者と呼ばれるものであるが、それは「媒介者」「世界」と呼ばれてもいいし、(…)「場所」と呼ばれてもいい。(…)図はしたがってその一般者なり場所が自己自身を限定していく様を表している。そしてこの図に続いて次のような記述が出てくる。

一つのMxがMの自己限定として自己自身を限定ししていくということは、右の図式の如く自己の底に自己を抜けることである。我々が身体の底に抜けることによって永遠なるものを見るということは、同時にMxがEとして自己の底に自己を抜けることである。而してMの自己限定として物を創造するということである。時が円環的であるということは、時が戻るということではない。時は何処までも進み行くのである。併し進み行くことが消え行くことである、時が時の底に自己を抜けて行くことである。それが円環となることである。

(…)記号Eは世界の「個別的限定」のことで、「一般的限定」(Aと記号化される)の対極をなす概念である。この引用に従う限り、一般者ないし場所が自己限定ししていく方向に思索を進めていく過程は究極的には「自己の底に自己を抜けていく」ことになる。(P.37-40)